高校野球と甲子園は、100年以上にわたり日本の社会や文化を映し続けてきました。

本記事では、大会創設の背景や球場の誕生、戦中・戦後の激動、昭和の黄金期、名勝負の裏側までを一気通貫で解説します。この記事を読めば、時代とともに変わり続けてきた高校野球の全貌がわかります。

高校野球の黎明期 甲子園の歴史はここから始まった

今や日本の夏の風物詩として国民的な人気を誇る高校野球と甲子園ですが、その歴史がどのように始まったのかご存知でしょうか。ここでは、100年以上の時を超えて受け継がれる、熱いドラマの原点である黎明期を紐解いていきます。

全国中等学校優勝野球大会の誕生

高校野球の幕開けは1915年(大正4年)。朝日新聞社が主催し、第1回全国中等学校優勝野球大会が開催されました。当時は全国規模の統一大会が存在せず、青少年の健全育成を目的に企画されたのが始まりです。

予選には全国73校が参加。激戦を勝ち抜いた10校が、大阪府豊中市にあった豊中グラウンド(豊中球場)に集結しました。グラウンドは現在のような整備されたものではなく、土埃が舞う赤土のグラウンドでした。選手たちは革製の粗末なグローブを使い、一つの勝利を目指して白球を追いかけました。

記念すべき第1回大会の決勝戦では、京都二中(現:鳥羽高校)が秋田中(現:秋田高校)を延長13回の末に下し、初代王者の栄冠に輝いています。

甲子園球場の完成と大会の発展

第1回大会が開催された豊中球場は、観客の増加に対応できなくなり、第3回大会からは兵庫県西宮市の鳴尾球場へと舞台を移します。しかし、大会の人気はとどまることを知らず、鳴尾球場もすぐに満員の観客で埋め尽くされるようになりました。

この爆発的な人気を受け、恒久的な大球場の建設が計画されます。建設を担ったのは阪神電気鉄道でした。そして1924年(大正13年)、収容人数5万人を誇る「東洋一の大球場」が完成します。この年が、十干十二支の最初の組み合わせである「甲子(きのえね)」にあたる縁起の良い年だったことから、球場は「甲子園大運動場」(後の阪神甲子園球場)と名付けられました。

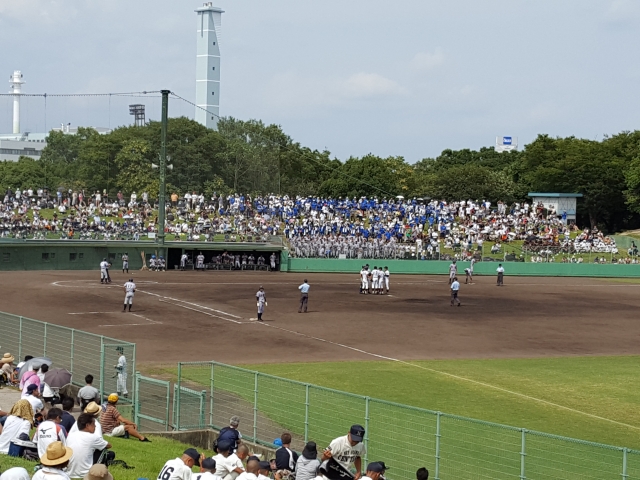

甲子園球場の完成により、大会は新たな発展の時代を迎えます。同年夏に開催された第10回大会から、甲子園は中等学校野球の新たな聖地となりました。広大なアルプススタンドが観客で埋め尽くされる光景は、大会が国民的イベントへと成長していく象徴となっていったのです。

| 大会回数 | 開催年 | 主な開催球場 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1回〜第2回 | 1915年〜1916年 | 豊中グラウンド(豊中球場) | 高校野球発祥の地 |

| 第3回〜第9回 | 1917年〜1923年 | 鳴尾球場 | 観客増で手狭に |

| 第10回以降 | 1924年〜 | 阪神甲子園球場 | 「甲子」の年に完成した聖地 |

戦争を乗り越えて 高校野球が紡いだ戦中と戦後の歴史

華々しい歴史を刻んできた高校野球と甲子園ですが、その歩みは決して平坦なものではありませんでした。

日本が戦争へと突き進んだ時代は、球児たちから白球を追いかける日常を奪い、大会そのものの存続を脅かしました。ここでは、戦争という大きな時代のうねりに翻弄されながらも、それを乗り越えて復活を遂げた高校野球の激動の歴史を紐解きます。

戦時下の中断と幻の甲子園

1937年に日中戦争が始まると、日本国内は次第に戦時色が濃くなり、スポーツは「軟弱な敵性文化」と見なされる風潮が強まっていきました。高校野球もその例外ではなく、大会の運営に暗い影を落とし始めます。そして1941年(昭和16年)の第27回大会を最後に、夏の甲子園はその歴史を一時中断することになります。

翌1942年(昭和17年)、大会中止を惜しむ声に応える形で、文部省主催による「全国中等学校錬成野球大会」が計画されるも、戦局悪化で地方予選途中に中止。実現しなかったことから「幻の甲子園」と呼ばれています。

その後、甲子園球場は軍に接収され、グラウンドは芋畑に、金属フェンスは供出へ。多くの球児が学徒動員で戦地に赴き、甲子園の土を踏むことなく青春を終えた歴史は、決して忘れてはならない痛みです。

| 年(昭和) | 大会 | 出来事 |

|---|---|---|

| 1941年(昭和16年) | 第27回大会 | 戦前最後の開催(優勝:徳島商) |

| 1942年(昭和17年) | 大会中止 | 「錬成大会」も戦局悪化で断念 |

| 1943年(昭和18年) | 大会中止 | 学徒戦時動員体制が本格化 |

| 1944年(昭和19年) | 大会中止 | 戦況がさらに悪化 |

| 1945年(昭和20年) | 大会中止 | 8月15日に終戦を迎える |

復活した甲子園 戦後復興の象徴へ

1946年(昭和21年)、終戦からわずか1年で甲子園に白球の音が戻ります。当初、GHQは開催に慎重でしたが、関係者の「野球は民主主義のスポーツ」という説明により実施が許可。焼け跡のスタンドに応急処置を施し、用具も不足する中で臨んだ第28回大会は、戦後復興の象徴となりました(優勝:浪華商)。

さらに、1947年(昭和22年)の学制改革により「中等学校」が「高等学校」へと変わったことを受け、1948年(昭和23年)の第30回記念大会から、「全国高等学校野球選手権大会」に改称されました。戦争という未曾有の国難を乗り越え、国民と共に復活を遂げた甲子園は、単なるスポーツの大会ではなく、日本の戦後復興を象徴する国民的行事として、その地位を不動のものにしていったのです。

昭和の黄金時代 テレビ放送とスター選手が歴史を彩る

高度経済成長とともに普及したテレビ放送が、甲子園をお茶の間へ届けられるようになりました。映像の力は桁違いで、球児の汗と涙、アルプスの熱狂がリアルタイムで共有され、高校野球は一気に国民的イベントへと昇華したのです。ここからスター誕生の連鎖が始まります。

怪物たちの時代 昭和の高校野球ヒーロー列伝

テレビ画面を通して映し出される高校球児たちは、時に「怪物」や「アイドル」と呼ばれ、社会現象を巻き起こすほどの人気を博しました。彼らの存在は、時代の象徴として多くの人々の記憶に刻まれています。

| 選手名 | 学校名 | 主な活躍と特記事項 |

|---|---|---|

| 王貞治 | 早稲田実業 | 1957年春優勝 高校時代からノーヒットノーラン達成など怪腕 |

| 江川卓 | 作新学院 | 「怪物」の代名詞 ノーヒットノーラン9回、完全試合2回の伝説 |

| 原辰徳 | 東海大相模 | 3年連続夏出場、通算43本塁打 実力とスター性で一時代を席巻 |

| 荒木大輔 | 早稲田実業 | 1年生エースで準優勝。「大ちゃんフィーバー」は社会現象に |

| 桑田真澄・清原和博 | PL学園 | 5季連続出場・優勝2/準優勝2/ベスト4(1回) 無双の「KKコンビ」 |

歴史に残る名勝負 延長18回の死闘

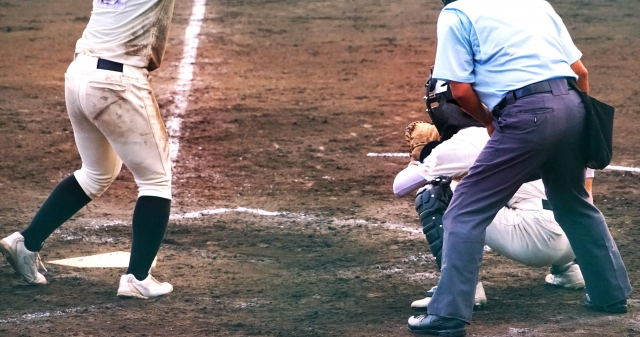

昭和の甲子園は、数々のスター選手だけでなく、人々の記憶に深く刻まれる「名勝負」によっても彩られました。その中でも、当時のルールで定められていた「延長18回」を巡る死闘は、高校野球の過酷さと美しさを象徴する出来事として語り継がれています。

その代表格が、1969年(昭和44年)の第51回大会決勝、三沢高校(青森)対 松山商業(愛媛)の一戦です。三沢のエース太田幸司と松山商業のエース井上明は互いに一歩も譲らず、試合は延長18回を投げ抜いても0-0のまま決着がつかず、決勝戦史上初の引き分け再試合となりました。翌日の再試合で松山商業が勝利しましたが、連投の末に敗れた太田幸司は、悲劇のヒーローとして語り継がれています。

さらに、1979年(昭和54年)の第61回大会3回戦、星稜高校(石川)対 箕島高校(和歌山)の試合は、「高校野球史上最高の試合」とも称されます。延長12回、16回に箕島が奇跡的な同点劇を演じ、最終的に延長18回にサヨナラ勝ちを収めました。この試合は、最後まで諦めない精神力と、野球の神様がいるとしか思えない劇的な展開で、高校野球の魅力を凝縮した一戦としてファンの心に焼き付いています。

甲子園は「時代の鏡」変わり続けるからこそ面白い

高校野球と甲子園の歩みは、黎明期の創設・戦中の中断・戦後の復活・昭和の黄金時代・令和の改革へと連なる、日本社会そのものの縮図です。

球場(甲子園)の誕生、金属バットやラッキーゾーンなどのルールや用具の変遷、テレビが生んだスターと名勝負。そのすべてが、時代の価値観と技術の進歩を映してきました。過去を知れば、次の一球がもっと立体的に見えてきます。歴史を手がかりに、これからの高校野球も一緒に楽しみましょう。