高校野球のタイブレーカー制について、そのルールや導入経緯を徹底解説。選手の健康を守る目的で始まった本制度の概要から、メリット・デメリットまでこの記事を読めば全てわかります。

高校野球の歴史を変えたタイブレーカー制導入までの道のり

夏の甲子園、春のセンバツ。高校球児たちの白球を追う姿は、多くの人々に感動を与えてきました。しかし、その感動の裏で、長年にわたり議論されてきたのが「選手の健康問題」です。特に、延長戦における投手の過度な負担は深刻な課題でした。ここでは、高校野球の歴史を大きく変えることになったタイブレーカー制導入に至るまでの背景と経緯を詳しく解説します。

終わらない死闘 延長再試合が浮き彫りにした課題

タイブレーカー制導入の議論が本格化するきっかけとなったのは、高校野球史に刻まれる数々の「死闘」でした。これらの試合は感動的なドラマとして語り継がれる一方で、一人の投手が数百球を投げることの是非を社会に問いかけることにもなりました。

特に象徴的だった試合をいくつか振り返ってみましょう。

| 大会 | 対戦カード | イニング | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 1998年 夏 準々決勝 | 横浜 vs PL学園 | 延長17回 | 横浜・松坂大輔が250球完投。「平成の怪物」伝説の幕開け |

| 2006年 夏 決勝 | 早稲田実業 vs 駒大苫小牧 | 延長15回 引き分け再試合 | 斎藤佑樹と田中将大の死闘。計24イニングは社会現象に |

| 2018年 春 2回戦 | 智弁和歌山 vs 創成館 | 延長15回 | タイブレーク導入直前の大会でのロングゲーム |

これらの試合は、高校野球の魅力を凝縮した名勝負として記憶されています。しかし、その裏側では、まだ体の成長が完全ではない高校生投手の肩や肘に、計り知れないほどの負担がかかっていました。熱戦が「美談」として語られる一方で、その代償として選手の未来が損なわれる可能性が指摘され始めたのです。

選手の未来を守る 健康ファーストという時代の要請

延長再試合が浮き彫りにした課題を受け、世論や専門家からは選手の健康を最優先すべきだという声が強まっていきました。かつての根性論が主流だった時代から、スポーツ医学や科学的知見に基づいた選手育成が重視されるようになったのです。

特に、投手の肩や肘は「消耗品」であるという認識が広まり、将来ある選手の選手生命を守るための具体的な対策が求められました。この流れは、高校野球だけでなく、野球界全体、さらにはスポーツ界全体の大きな潮流となっていきます。

この「健康ファースト」という時代の要請の中で、タイブレーカー制は、試合の決着を早めることで結果的に投手の投球数を抑制し、身体的負担を軽減するための有効な手段の一つとして注目されるようになりました。これは、後に導入される「球数制限」と並ぶ、高校野球における二大改革の柱となっていきます。

高野連の議論と導入決定の経緯

選手の健康を守るべきだという社会的な要請を受け、日本高等学校野球連盟(高野連)は本格的な改革に乗り出します。専門家を交えた「投手の障害予防に関する有識者会議」を設置し、慎重な議論が重ねられました。

長年の伝統を変えることへの抵抗や、試合の公平性、ドラマ性が損なわれるのではないかという懸念の声もありましたが、最終的には選手の健康を最優先するという方針が明確に示され、タイブレーカー制の導入が決定されました。導入は段階的に進められ、現在に至っています。

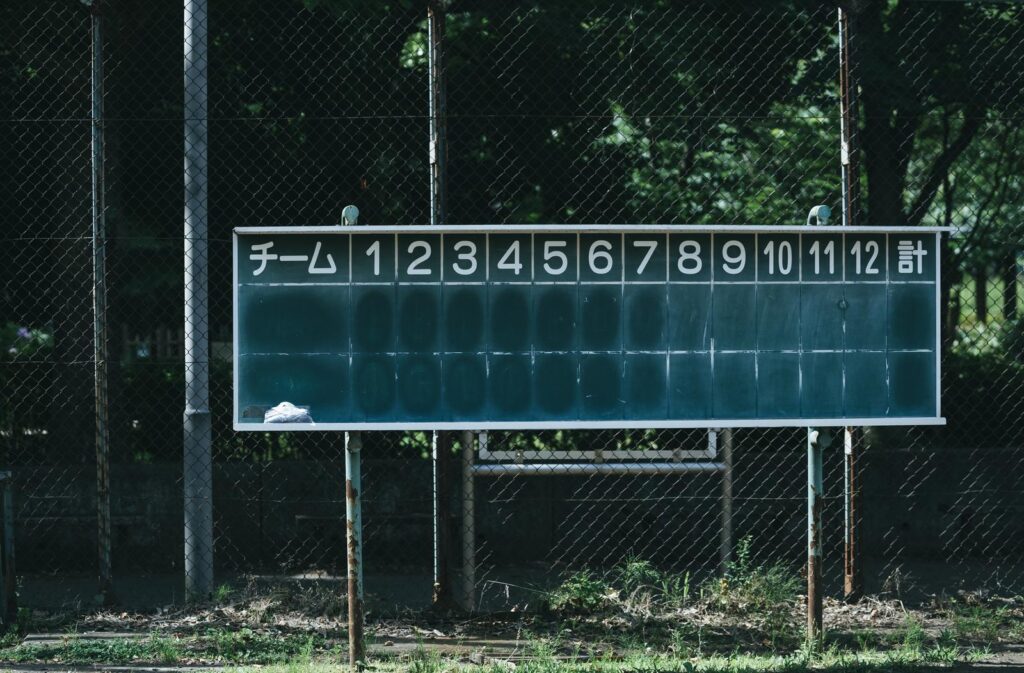

| 時期 | 変更内容 | 対象大会 |

|---|---|---|

| 2018年春〜 | 延長13回からタイブレーカーを導入(決勝戦は除く) | 選抜大会・選手権大会 |

| 2021年春〜 | 決勝戦でもタイブレーカーを適用 | 選抜大会・選手権大会 |

| 2023年春〜 | 開始イニングを延長10回からに変更 | 選抜大会・選手権大会 |

このように、タイブレーカー制は、感動的な死闘の裏にあった課題と、選手の未来を守りたいという時代の要請から生まれた、高校野球の歴史における大きな転換点だったのです。

そもそもタイブレーカー制とは何か

高校野球で導入され、大きな注目を集めたタイブレーカー制。しかし、この制度は高校野球独自のものではなく、野球やソフトボールの世界では以前から広く採用されてきました。

ここでは、タイブレーカー制の基本的な概念と、他の競技におけるルールとの違いについて解説します。

タイブレーカー制度の目的と概要

タイブレーカー制とは、野球やソフトボールなどの競技において、規定のイニングを終えても同点の場合に、試合の決着を早期につけるために導入される特別ルールのことです。「タイブレーク」や、ソフトボールで先行していたことから「促進ルール」とも呼ばれます。

この制度が導入される最大の目的は、試合の過度な長時間化を防ぎ、選手の身体的な負担を軽減することにあります。特に、連戦が続くトーナメント形式の大会では、投手の投球数増加や野手の疲労蓄積が深刻な問題です。タイブレーカー制は、選手のコンディションを維持し、怪我のリスクを低減させるという健康管理の側面から非常に重要な役割を担っています。

ソフトボールやWBCなど他の競技との違い

タイブレーカー制は様々な競技で採用されていますが、ルールが統一されているわけではありません。特に「いつから始まるか」「誰が走者になるか」「どの打順から始めるか」といった点で、競技や大会の特性に応じて独自のルールが定められています。

高校野球のルールと比較しながら、主要な大会での違いを見ていきましょう。

| 競技/大会 | 開始イニング | 走者の設定 | 打順 |

|---|---|---|---|

| 高校野球 | 延長10回から | 無死一・二塁 | 継続打順 |

| WBC | 延長10回から | 無死二塁 | 継続打順 |

| ソフトボール(国際) | 延長8回から | 無死二塁 | 前回最終打者が走者、次打者から攻撃 |

| 社会人野球(主要大会) | 延長10回から | 無死一・二塁 | 任意打順(大会により差異) |

上の表からもわかるように、同じタイブレーカーという名称でも、開始イニングや走者の設定、打順の決め方に違いがあります。例えば、高校野球が「無死一・二塁」で始まるのに対し、WBCやソフトボールでは「無死二塁」からと、得点の入りやすさに差が設けられています。

また、高校野球やWBCが前のイニングからの流れを重視する「継続打順」であるのに対し、社会人野球では監督がそのイニングの攻撃に最も適した打者を自由に選べる「任意打順(選択打順)」が採用されており、より戦術的な要素が強くなります。

このように、各競技や大会が何を重視するか(選手の健康・試合の継続性・戦術性など)によって、ルールの細部が調整されているのがタイブレーカー制の大きな特徴です。

高校野球におけるタイブレーカー制の公式ルールを徹底解説

2018年から高校野球に導入されたタイブレーカー制。選手の健康管理を目的としたこの制度は、試合の様相を大きく変えました。ここでは、甲子園や地方大会で適用されるタイブレーカー制の公式ルールについて、開始条件から記録の扱いまで、分かりやすく徹底的に解説します。

| 項目 | ルール |

|---|---|

| 開始イニング | 延長10回以降 |

| 開始時の状況 | 無死一・二塁 |

| 二塁走者 | 前のイニングの最後から2番目の打者 |

| 一塁走者 | 前のイニングの最後の打者 |

| 打者 | 前のイニングの最後の打者の次の打者 |

開始条件 延長9回を終えて同点の場合

高校野球におけるタイブレーカー制は、9回終了時点で同点なら10回からされます。つまり、延長10回の表の攻撃から、この特別ルールのもとで試合が再開されることになります。延長の初回から特別ルールで再開し、決勝戦でも同様で、再試合は行いません。

このルールは、春の選抜高等学校野球大会(センバツ)や夏の全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)はもちろん、各都道府県の地方大会でも同様に適用されます。

プレーボール時の状況設定

タイブレーカーが適用されるイニングは、通常とは全く異なる状況からプレーが始まります。攻撃側にとっては大きなチャンス、守備側にとっては絶体絶命のピンチとなる、以下の設定がなされます。

- イニング開始:無死

- 走者:一塁・二塁

つまり、各チームは10回以降、毎回「無死一・二塁」という得点圏に走者を置いた状態から攻撃を始めることになります。

走者は誰になるのか 前のイニングからの継続

タイブレーカーで自動的に塁上に置かれる走者は、自由に選べるわけではありません。ルールは明確に定められており、前のイニングの打順を引き継ぎます。

具体的には、一塁走者には「前のイニングの最後の打者」、二塁走者には「前のイニングの最後から2番目の打者」が入ります。もちろん、通常のルール通り代走を送ることも可能です。

どこから打順が始まるのか 監督の選択は不可

打順も走者と同様に、前のイニングから継続されます。一部の大会では監督が任意の打順から始められるルールがありますが、高校野球のタイブレーカー制では打順の選択は認められていません。

前のイニングの最後の打者の、次の打順の選手から攻撃が始まります。これにより、試合の流れが分断されることなく、公平性が保たれています。

自責点や打点の記録はどうなる?

特殊な状況で始まるタイブレーカーでは、選手の成績記録にも特別な規定が設けられています。特に投手にとっては、成績に大きく関わる重要なルールです。

最も大きな特徴は、投手の自責点の扱いです。タイブレーカーによってイニング開始時に置かれた走者が生還しても自責点になりません。これは、投手が自身の投球内容とは関係なく背負った走者であるため、防御率などに影響が出ないよう配慮されたルールです。ただし、そのイニングで投手自身が出した走者が生還した場合は、通常通り自責点として記録されます。

一方で、打者の打点は通常通り記録されます。タイブレーカーの状況でタイムリーヒットを打ったり、犠牲フライで走者を還したりした場合には、公式記録として打点が付きます。

| 記録 | ルールの内容 |

|---|---|

| 投手の自責点 | イニング開始時に置かれた走者が生還しても、自責点にはならない。 |

| 打者の打点 | 適時打や犠牲フライなどで走者が生還した場合、通常通り記録される。 |

| 安打・失策など | その他の記録(安打・四死球・失策・盗塁など)はすべて通常通り記録される。 |

タイブレーカー制は試合の進行だけでなく、選手の個人記録にも影響を与えるルールとなっています。このルールを正しく理解することで、高校野球の新たな魅力をより深く楽しむことができるでしょう。

タイブレーカー制が高校野球にもたらしたもの

2018年に導入されたタイブレーカー制度は、高校野球の試合に大きな変化をもたらしました。導入の最大の目的であった選手の健康保護という側面で大きな成果を上げる一方、試合のあり方そのものについては賛否両論が巻き起こっています。

ここでは、タイブレーカー制が高校野球に与えた影響を、メリットとデメリットの両面から詳しく掘り下げていきます。

| 側面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| メリット | 選手の身体的負担(特に投手の肩・肘)を大幅に軽減 深刻な故障リスクの低減と選手生命の保護 試合時間の短縮による運営・応援団の負担軽減 |

| デメリット | 無死一・二塁という特殊状況による公平性への疑問 後攻チームが有利になりやすいという戦術的な偏り 延長戦の死闘から生まれるドラマ性の喪失 「運」の要素が勝敗に大きく影響する可能性 |

メリット 選手の身体的負担の軽減

タイブレーカー制度導入における最大のメリットは、選手の身体的負担、特に投手の肩や肘への過度な負担を軽減した点にあります。これが制度導入の根本的な目的でした。

かつての高校野球では、一人の投手が2日間で数百球を投じるような壮絶な試合が数多くありました。これらの「死闘」は感動的なドラマを生む一方で、将来ある高校生の選手生命を脅かす「投球過多」という深刻な問題を浮き彫りにしていました。

タイブレーカー制は、試合が長引くことを防ぐ効果があります。これにより、一試合における投球数を抑制し、選手の故障リスクを大幅に低減させることが可能になりました。これは、近年導入された投球数制限と並行し、選手の健康と未来を守るための重要なセーフティネットとして機能しています。また、試合時間の短縮は、選手だけでなく、応援団や大会運営関係者の負担を軽くするという副次的な効果ももたらしています。

デメリット 試合の公平性やドラマ性への指摘

多くのメリットがある一方で、タイブレーカー制にはいくつかのデメリットや批判的な意見も存在します。主に「公平性」と「ドラマ性」の2つの観点から指摘がなされています。

試合の公平性に対する疑問

タイブレーカー制で最も多く議論されるのが、試合の公平性に関する問題です。通常のイニングとは異なり、無死一・二塁という極端に得点が入りやすい状況からイニングが開始されるため、本来のチーム力とは異なる要素が勝敗に影響を与える可能性が指摘されています。

特に、後攻チームが戦術的に有利になりやすいという点は多くの専門家やファンが認めるところです。後攻チームは、表の攻撃で相手が何点取ったかを確認した上で、自分たちの攻撃プラン(例えば、バントで確実に1点を取りにいくか、長打を狙うかなど)を立てられられます。この「後出し」の有利さが、純粋な実力勝負を歪めているのではないかという懸念があります。

高校野球ならではのドラマ性の喪失

もう一つの大きな指摘は、高校野球の魅力の一つであった「死闘の末に生まれるドラマ」が失われたという意見です。限界を超えて白球を追いかける選手たちの姿は、多くの感動を呼び、「伝説」として語り継がれる試合を生み出してきました。

タイブレーカー制によって試合が早期に決着するため、こうした極限状況でのドラマが生まれにくくなったことは事実です。そのため、一部のファンからは「本来の野球とは違う」「高校野球らしさが薄れた」といった声が上がっており、制度のあり方について今なお議論が続いています。

まとめ

本記事では、高校野球に導入されたタイブレーカー制について解説しました。

タイブレーカー制度は、選手の健康を守り、過酷な延長再試合を防ぐという時代の要請から導入されました。ルールは延長10回から無死一・二塁で開始され、試合の早期決着を図ります。選手の負担軽減という大きなメリットがある一方、試合の公平性やドラマ性を損なうとの指摘もあります。

賛否両論はありますが、タイブレーカー制は高校野球の未来を考えた重要なルール変更と言えるでしょう。